리조트 화재, 물류창고 폭발… 왜 참사는 계속될까?

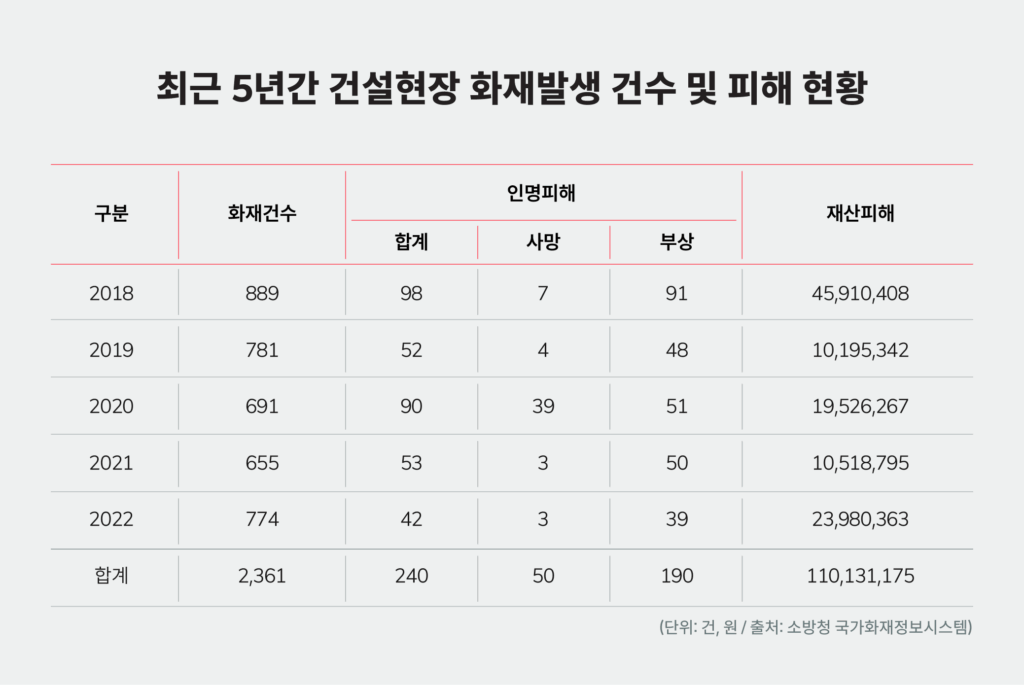

건설현장 화재 사고는 매년 끊임없이 발생합니다. 소방청에 따르면 최근 5년간 총 3,790건에 달하는 사고로 인해 56명이 사망하고 279명이 부상을 입었으며 약 1,100억 원의 재산 피해가 발생했다고 합니다. 대표적으로 대표적인 사례를 보면 다음과 같습니다.

- 2024년 아리셀 이차전지 공장 화재: 리튬 배터리 폭발로 시작된 불이 30초 만에 확산, 23명 사망

- 2020년 부산 해운대 리조트 화재: 용접 중 불꽃이 단열재에 옮겨붙으며 화재, 감지·대응 모두 지연돼 6명 사망, 27명 부상

- 2020년 이천 한익스프레스 물류창고 화재: 용접 불티로 인한 화재, 감시자·관리자 부재로 38명 사망

이 사건들엔 공통점이 있습니다.

- 감지 지연: 화재 발생 초기 감지가 늦어 불길이 확산하는 동안 시간을 낭비했습니다.

- 대응 지연: 화재 감지 시스템이 미비해 소방대 출동이 지연되어 더 큰 피해로 이어졌습니다.

- 확산 속도: 화재가 빠르게 확산되어 초기 진압에 실패했습니다.

화재는 예고 없이 터지는 것처럼 보이지만 사실 대부분은 예측할 수 있는 징후를 놓친 결과입니다. 특히 리조트, 물류창고처럼 사람이 많은 현장의 화재는 초기 대응 실패가 곧 대형 참사로 이어질 수 있죠. 과연 우리 현장은 화재로부터 안전한가요? 이제 건설현장 화재가 반복되는 진짜 이유와 근본적인 해결책을 짚어보겠습니다.

건설현장 화재, 무엇이 문제였을까?

작은 불씨가 대형 참사로 번지는 배경에는 현장의 관리 시스템 한계가 있었습니다.

리조트 화재를 부른 공사 중 현장의 숨은 위험

공사 중인 현장은 완공된 건축물보다 화재에 훨씬 취약합니다. 흔히 사용되는 우레탄폼, 스티로폼, 시너 같은 가연성 단열재는 불이 붙으면 순식간에 유독가스를 발생시킵니다. 여기에 임시로 설치된 전기 배선과 비산 방지 조치 없이 이뤄지는 용접 작업까지 겹치면 화재 발생 위험은 급격히 커집니다.

부산 해운대 리조트 화재는 이 위험이 현실이 된 사례입니다. 배관실 용접 작업 중 발생한 불꽃이 인근 단열재에 옮겨붙었고, 다량의 인화물질로 인해 화재가 빠르게 확산했습니다. 결국 6명이 사망하고 27명이 부상을 입는 참사로 이어졌습니다.

CCTV가 있어도 무용지물

많은 산업현장에 CCTV가 설치돼 있지만 대부분 녹화용일 뿐 실시간으로 이상 상황을 감지하고 경고하는 체계는 부족합니다.

이천 물류창고 화재 현장에도 CCTV는 있었습니다. 하지만 용접 작업 중 불티가 인화물질에 옮겨붙는 위험한 순간을 인지하지 못했죠. 연기가 피어오르기 시작한 뒤에야 심각함을 깨달았지만, 신고가 지연되며 화재는 통제 불가능한 수준으로 번졌습니다.

이러한 ‘사람 의존형 감지 시스템’의 한계는 정부 보고서에서도 지적된 바 있습니다. 2022년 소방청·국토부 등 관계 부처 합동으로 발표한 *「물류창고 화재 원인 분석 및 재발 방지 대책」에서는 대형 화재로 이어진 주요 원인 중 하나로 ‘초기 감지 실패’를 꼽으며 물류창고 특성에 맞춘 고성능 감지 시스템 도입의 필요성을 강조했습니다.

“공기 흡입형 감지기 도입, CCTV 연계 자동 감지 체계 구축 등으로 초동 인지 역량을 강화할 필요가 있다.”(「물류창고 화재 원인 분석 및 재발 방지 대책」, 2022, 관계부처 합동)*

결국 건설현장 화재 예방의 핵심은 위험 상황을 ‘누가, 언제, 어떻게 감지하고 대응하는가’입니다. 화재의 경우 단 몇 초 만에 확산하기 때문에 사람이 인지하기까지 기다리는 체계는 너무 늦은 대응일 수밖에 없습니다.

리조트 화재, 충분히 막을 수 있었다

소방청 국가화재정보시스템에 따르면 건설현장 화재의 주요 원인(78%, 2958건)이 ‘부주의’로 꼽힙니다. 발화원 1위는 ‘용접 작업’(48%), 그다음이 담배꽁초, 전기적 단락 순이었습니다. 정부가 2013년부터 2017년까지 5년간 별도로 분석한 자료에서도 마찬가지 결과가 나왔습니다. 해마다 800건 넘는 공사장 화재가 발생했으며 주요 원인은 역시 ‘용접 불티’, ‘전기 과열’, ‘흡연’이었습니다. 반복되는 위험 요인을 충분히 대비할 수 있었음에도 현장 대응 체계는 여전히 미흡했던 셈입니다.

화재는 늘 작은 징후에서 시작됩니다. 열이 비정상적으로 오르거나, 연기가 서서히 차오르는 등 평소와 다른 움직임이 포착되죠. 그러나 기존 CCTV나 경보 장치는 일정 연기량이나 온도 이상이 감지돼야 반응하기 때문에 이미 화재가 번진 뒤 작동하는 경우가 많습니다. 단순 감시만으로는 대형 화재를 막을 수 없습니다. 제2의 리조트 화재를 막기 위해, 이제는 현장의 위험 감지 및 대응 방식이 근본적으로 달라져야 합니다.

세이지 세이프티로 건설현장 화재 예방하는 방법

이러한 한계를 극복하기 위해 등장한 것이 바로 세이지 세이프티입니다. 세이프티는 기존 CCTV 인프라를 활용해 현장의 초기 위험 징후를 실시간으로 감지하고 조기 대응하는 AI 기반 솔루션입니다.

① 연기·화염을 실시간으로 감지하는 AI

세이지 세이프티는 기존 CCTV 영상만으로도 연기, 불꽃, 고온 패턴 등의 화재 징후를 실시간으로 감지합니다. 딥러닝 기반 영상 인식 알고리즘으로 사람이 놓치기 쉬운 미세한 연기의 흔들림, 불꽃의 번쩍임, 온도 변화까지 잡아냅니다. 세이지 세이프티는 화재 상황에 다음과 같이 ‘즉각 대응’하는 체계를 갖췄습니다.

- 위험 감지 즉시 관리자에게 실시간 알림 전송 (SMS, 앱 알림, PC 팝업)

- 관제실의 사내 방송 시스템과 연동, 비상 알람 스피커 즉시 작동

- 야간이나 무인 시간대에도 자동 감지 + 자동 알림으로 공백 없이 대응

예를 들어, 작업자가 없는 시간대에 기계 과열로 연기가 피어오른다면? 기존 시스템은 사람이 직접 확인하지 않는 한 대응이 불가능하지만, 세이지 세이프티는 화면 내 연기 패턴을 포착하면 바로 알림을 보내 관리자의 대응을 유도합니다.

② 기존 인프라 그대로 사용, 폐쇄망도 OK

화재 감지 시스템이라고 하면 새로운 카메라나 센서를 설치해야 할 것 같지만, 세이프티는 다릅니다. 이미 설치된 기존 CCTV 영상만 있으면 즉시 도입할 수 있죠. 덕분에 추가 공사나 장비 투자 없이 빠르고 효율적으로 현장에 적용할 수 있습니다.

보안이 중요한 시설을 위해 폐쇄망 환경도 완벽 지원합니다. 외부망 없이도 서버 내 연산만으로 AI 분석이 가능해 제조 현장이나 항만 보안 시설 등에도 적용되고 있습니다.

- 기존 CCTV와 100% 연동 가능 → 설비 교체 없이 바로 적용

- 로컬 네트워크 기반 → 인터넷 연결 없이도 운영 가능

③ 위험 구역 맞춤 감시 + 자동 ROI 보정

AI는 현장을 24시간 모니터링 할 수 있습니다. 그러나 ‘모든 화면을 분석’하는 방식은 잦은 오류를 만듭니다. 잦은 알림으로 인해 오히려 중요한 상황을 놓칠 수도 있죠. 그래서 세이프티는 현장 특성과 위험 요소에 따라 감시 구역(ROI: Region of Interest)을 자동 설정합니다.

- 위험 구역 자동 설정 및 보정: 작업자가 자주 출입하는 구역, 용접 불티가 튈 가능성이 높은 지점, 인화물질 적재 공간 등 주요 위험 요소 중심으로 감시 범위를 설정합니다.

- 작업 환경 변화에 따라 자동 보정: 일시적으로 설치된 장비, 가림막 등으로 인해 시야가 달라지더라도 AI가 스스로 분석해 감시 구역을 조정합니다.

- 오탐 최소화: 반짝이는 금속, 조명 번쩍임 등 비화재 요인에 대한 필터링 기능도 탑재돼 있어 정확도가 매우 높습니다.

즉, 세이프티는 ‘어디서, 무엇을’ 감지할 것인지 판단하고 현장에 맞게 제어할 수 있는 솔루션입니다.

우리 현장은 과연 화재로부터 안전한가요?

앞서 살펴본 아리셀 공장, 이천 물류창고, 해운대 리조트 화재는 모두 예측 가능한 환경에서 발생했습니다. 문제는 ‘감시’가 아닌 ‘감지’였습니다. CCTV는 현장을 보여줬지만, 사고를 막지는 못했습니다.

이제 상황 발생 전 조기 감지와 자동 대응 체계로 건설 현장의 패러다임이 바뀌어야 합니다. 단 몇 초의 시간이 수십억에 이르는 피해를 막을 수 있습니다. 지능형 CCTV 솔루션 세이지 세이프티로 우리 현장의 화재 사고를 예방하고 골든타임을 확보하세요!

- 참고자료

© SAIGE All Rights Reserved.